Als die Lindenbrauerei am Ende war, war Unna oben auf. Die 70er-Jahre brachten den Kommunen in Deutschland eine Finanzkraft, die heute kaum denkbar erscheint. Und so markiert der 12. September 1979 ein Datum, an dem die Chronik der Stadt Unna zwei zunächst widersprüchlich scheinende Nachrichten festhält.

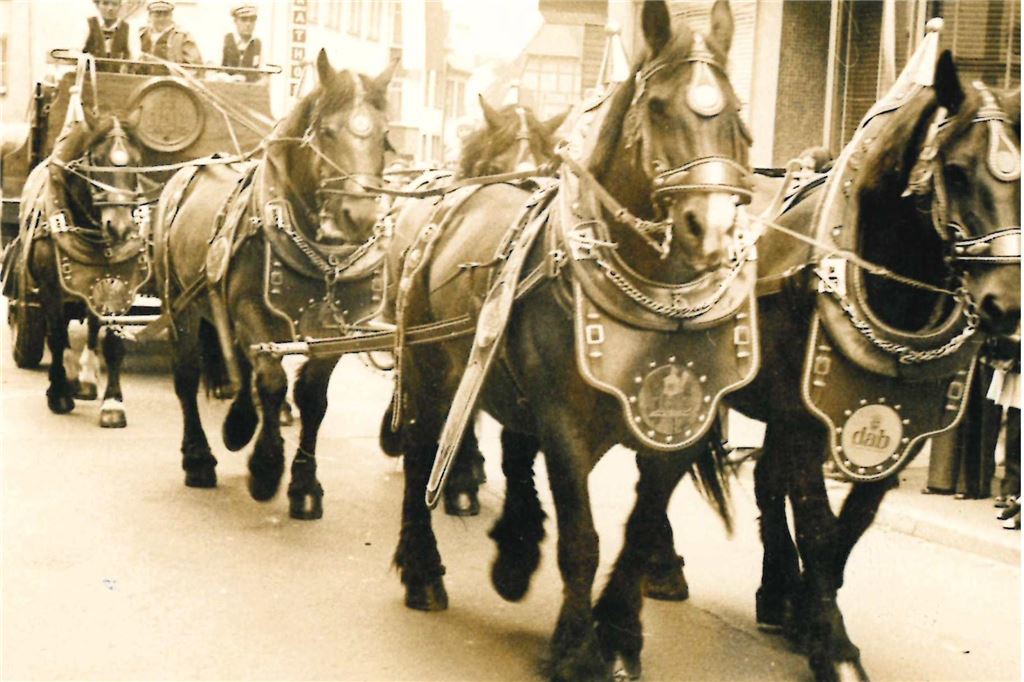

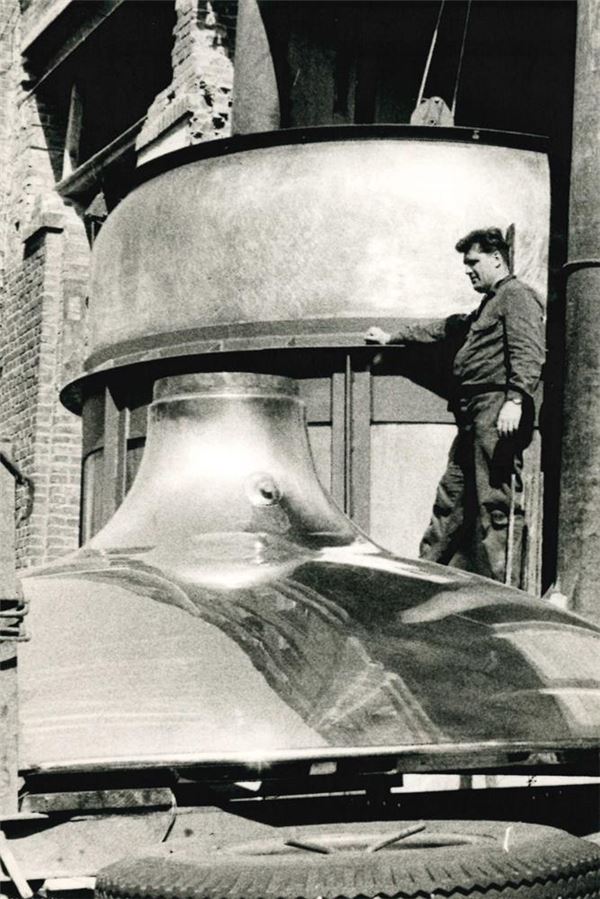

In Königsborn setzte Bürgermeister Erich Göpfert endlich den ersten Spatenstich für die neue Stadthalle, die Unnas lang gehegten Wunsch für eine moderne und großzügig dimensionierte Veranstaltungsstätte erfüllen sollte – „endlich“, weil das Projekt zunächst zurückgestellt worden war, um zuvor noch eben eine Eishalle zu bauen. Wesentlich stiller als der erste Spatenstich der Stadthalle verabschiedeten die Arbeiter der Lindenbrauerei irgendwann an jenem Septembertag die letzte Fuhre Bier aus Unna zur Flaschenabfüllung bei der DAB in Dortmund.

Stadt Unna mietete zunächst Büroräume in der Brauerei

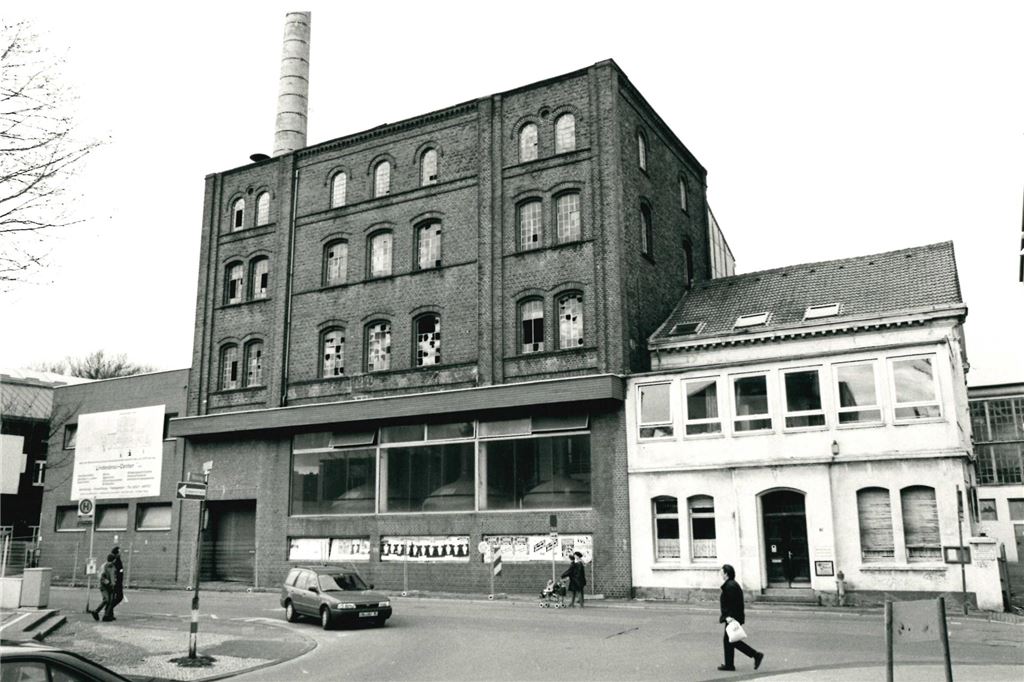

Dass Unna schließlich „einen Daumen drauf“ bekam, als die Dortmunder-Actien-Brauerei den als nicht mehr rentabel eingestuften Standort schloss, hatte mehrere Gründe. Einer davon war der eigene Platzmangel. Die Stadt war in den 1970er-Jahren stark gewachsen, hatte dabei auch die Kapazitäten der eigenen Verwaltung erhöht. Das heutige Rathaus sollte erst 1988 eröffnet werden.

1979 war die Stadt dankbar, Büros im früheren Brauereikomplex anmieten zu können. Einmal vor Ort rückte die Anlage so sehr ins Bewusstsein der Beamten, dass die Stadt sich 1982 entschloss, die Liegenschaft zu kaufen. Es war gewissermaßen ein Kauf auf Verdacht. Offizielle Begründung dafür: Das innerstädtisch gelegene Areal sollte für künftige Entwicklungen „gesichert“ werden.

Die Weichenstellung zur Kultur kam aus der Stadt

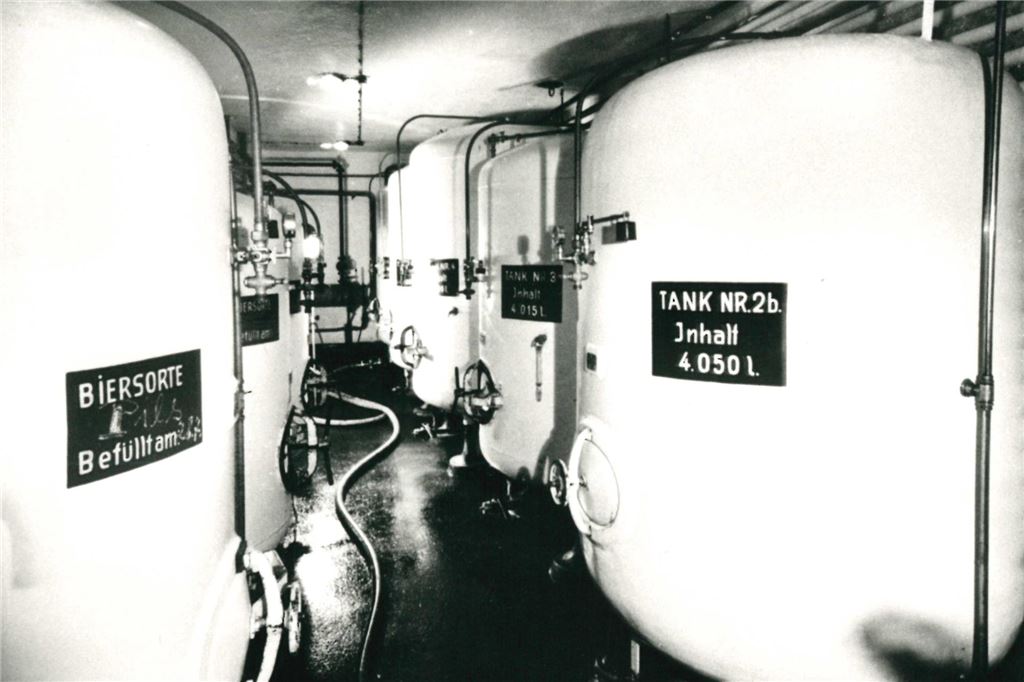

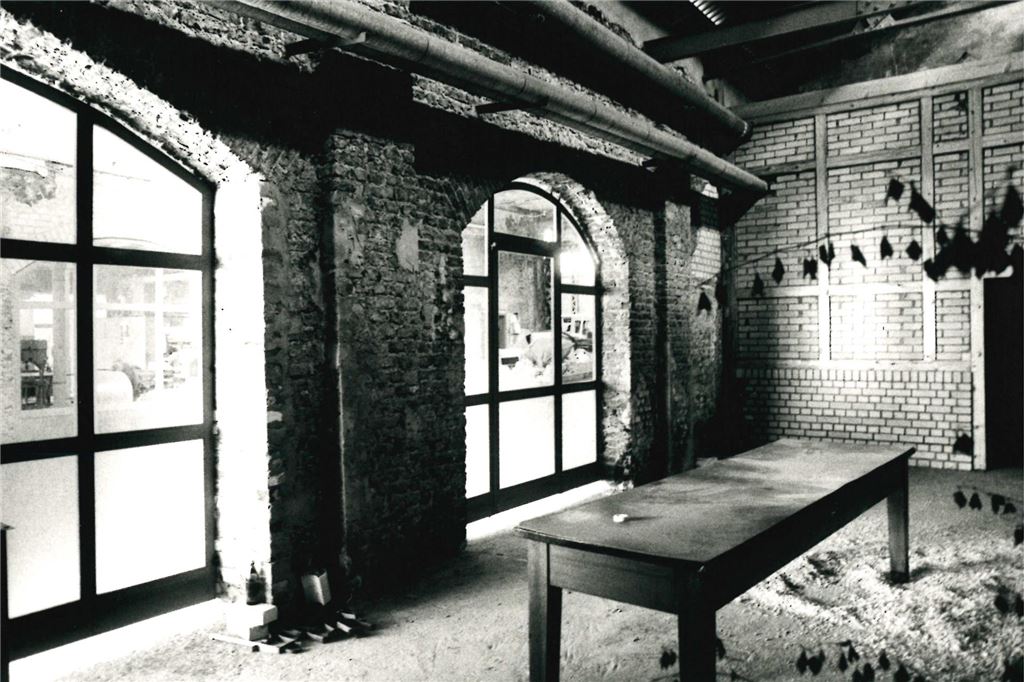

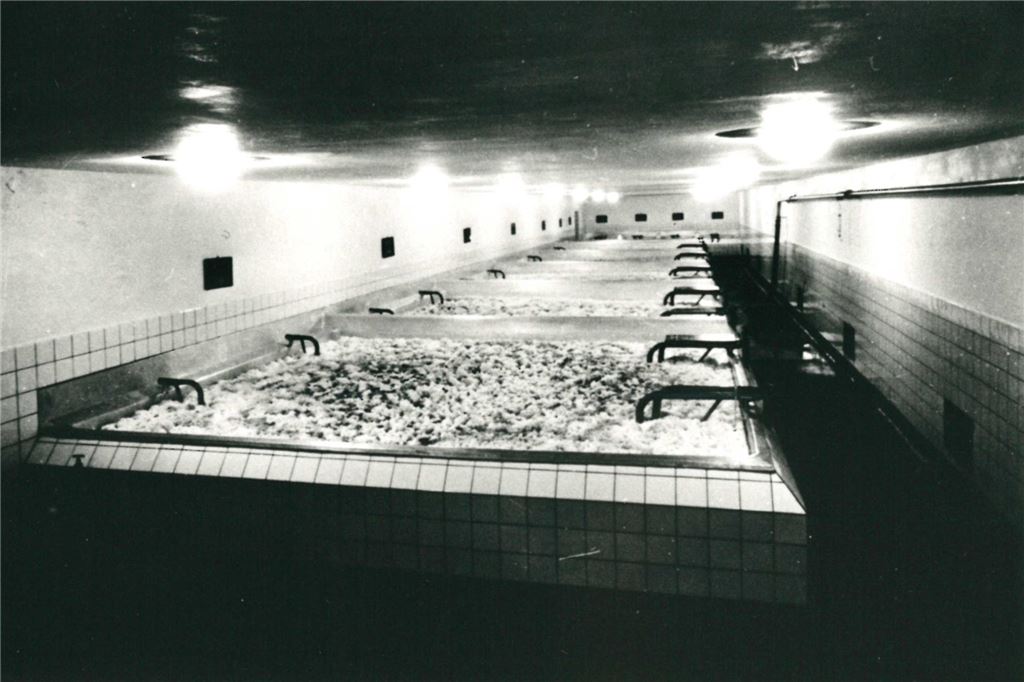

Wie diese Entwicklungen aussehen könnten, war zu jenem Zeitpunkt noch schwammig. Richtungsweisende Impulse kamen schließlich aus der alternativen Kulturszene, die in Unna damals stark entwickelt war. Sie stellte mit ihren Ideen die Weichen zur Gründung des Kultur- und Kommunikationszentrums Lindenbrauerei, das schließlich 1992 den Betrieb aufnahm. Kühlschiff und Schalander standen seinerzeit für ein vielfältiges und außergewöhnliches Kultur- und Freizeitangebot.

Doch an der Lokomotive des soziokulturellen Zentrums hingen auch andere Nutzungen, die in vergleichbare Richtungen gingen: 1999 zog das Theater Narrenschiff von Massen in die frühere Braustätte. 2001 entstand in den Kellergewölben das Zentrum für internationale Lichtkunst.

Parallel zu dieser Entwicklung plante Unna ein damals fortschrittliches und später oft kopiertes Konzept, um die eigene Kultur- und Weiterbildungsarbeit unter einem Dach zusammenzuführen. 2004 eröffnete das Zentrum für Information und Bildung (ZIB), das mit moderner Stahl- und Glasarchitektur in die Zwischenräume der denkmalgeschützten Bausubstanz eingepasst wurde. Stadtbücherei, Volkshochschule, Stadtarchiv, Medienkunstraum und die Galerie in der Schwankhalle befindet sich dort nun an einer Stelle.

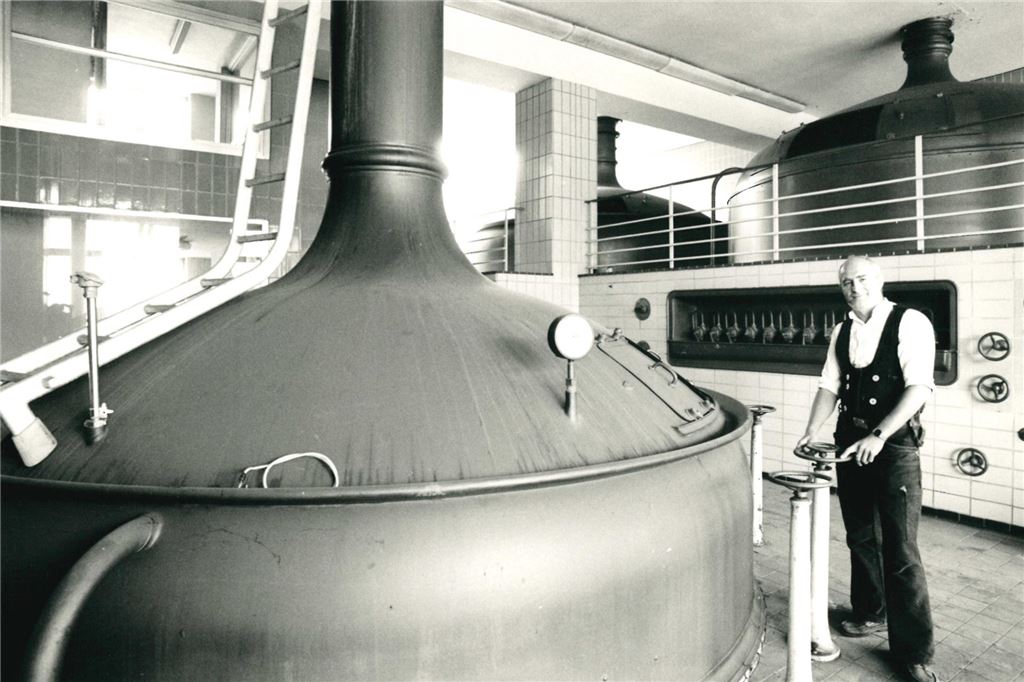

Die Lindenbrauerei ist ein Altbau mit Geschichte ab 1859

Absehbar wurde aber auch, dass es die Stadt mit einem Altbau zu tun hatte, der ab 1859 immer wieder um- und ausgebaut worden war. Das Baualter, teils abenteuerliche Umbauten aus Zeiten, in denen die Bauordnung noch deutlich „liberaler“ war, und die längst nicht mehr zeitgemäßen Sicherheitsstandards einer ehemals industriell genutzten Liegenschaft warfen immer wieder Fragen auf.

Dazu kam, dass die Stadt, wenn sie nicht gerade Fördermittel für wegweisende Leuchtturmprojekt bekam, immer weiter von dem Wohlstand der 70er-Jahre weg driftete. Vermeintlich kleine Investitionen wie die Anlage einer Feuerfluchttreppe erforderten teils zähe Diskussionen und stellten den Fortbestand des Kulturzentrums bisweilen sogar infrage.

Sanierungsstau auch im Lichtkunstzentrum

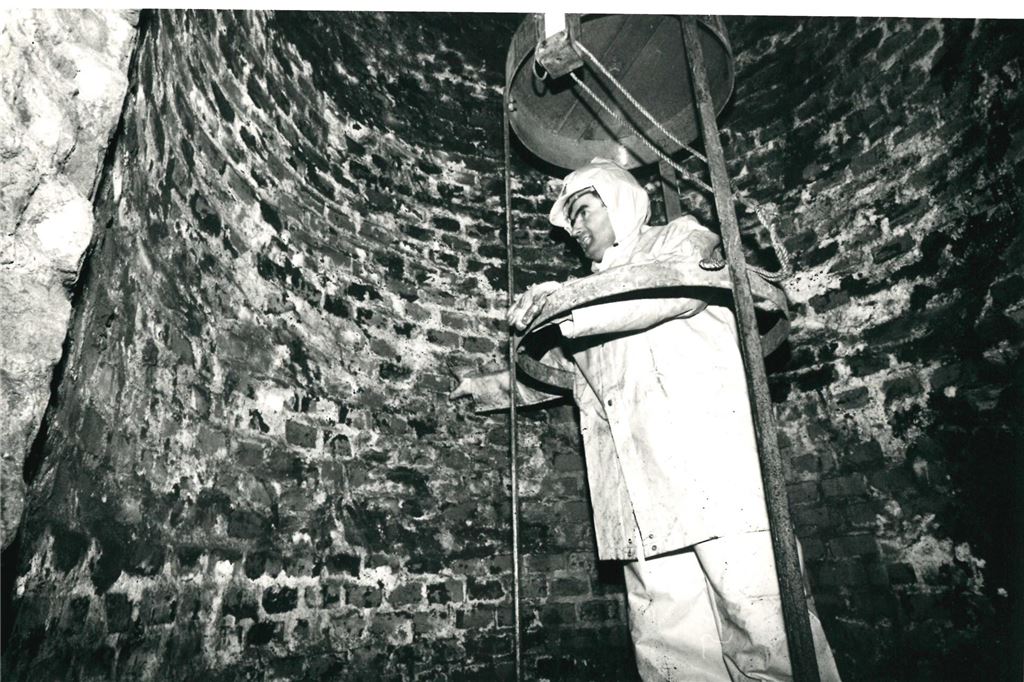

Nun erlebt das Lichtkunstzentrum, was das soziokulturelle Zentrum „über Tage“ schon mehrfach durchgemacht hat. Die Suche nach einem Nachfolger für die Trägerschaft des Zentrums lenkt den Blick auf den baulichen Zustand der Kellerräume. Manches, worüber vielleicht über viele Jahre hinweggesehen worden ist, kommt nun doch ans Licht. Die Stadt offenbart, dass zumindest seit der Eröffnung des Lichtkunstzentrums nicht wirklich in die Substanz der Räume investiert worden ist.

Nun sollen Fachleute eine Bestandsaufnahme vornehmen, um aufzudecken, was alles getan werden muss. Was dabei zutage kommen kann, mag böse sein. Aber eine Überraschung ist das eigentlich nicht.Weitere Fotos aus der Geschichte der Lindenbrauerei finden Sie auf www.hellwegeranzeiger.de

Hinweis der Redaktion: Dieser zuerst am 26. Februar 2024 veröffentlichte Artikel ist im Rahmen des Jahresrückblicks 2024 erneut erschienen.

Unnas wichtigstes Museum in Gefahr: Gehen in der Lindenbrauerei bald die Lichter aus?