© Marcel Drawe

Gegen Starkregen und Hochwasser hat sich Unna gut aufgestellt

Klimawandel

Klimawandel

Erst Fröndenberg, dann Hagen: Im Umland führen starke Regenfälle in erschreckend kurzer Folge zu Überflutungen. Unna kommt vergleichsweise gut durch die Wetterlagen. Das ist kein Zufall.

Als Fröndenberg tief unter Wasser stand, konnte Unna abschätzen, wofür das Hochwasserrückhaltebecken im Bimbergtal da ist. Der große Damm unterhalb des Haarstrangs drosselt den Durchfluss des Lünerner Baches, wenn sein Pegel so stark anschwillt, dass auch Lünern ansonsten überflutet würde. Der See, der sich dadurch kurzzeitig bildete, um dann wieder kontrolliert auszulaufen, war bis zu 80 Zentimeter tief. Die Maximalkapazität des Beckens ließe 9,40 Meter zu.

Zwei Dinge haben sich bei dem Extremwetter gezeigt: Das sechs Millionen Euro teure Hochwasserrückhaltebecken, das erst 2016 fertig gestellt worden ist, funktioniert. Und es hat noch beruhigende Reserven.

Das Hochwasserrückhaltebecken Bimbergtal ist am Zusammenfluss von Lünerner und Kessebürener Bach entstanden. Hinter dem meist trockenen Damm können sich bis zu 310.000 Kubikmeter Wasser stauen, die ohne ihn unkontrolliert in Richtung Lünern strömen würden. © Marcel Drawe

Dass Unna vergleichsweise glimpflich durch die jüngsten Regenereignisse gekommen ist, hat nicht nur mit Glück zu tun, sondern auch mit Planung. Wie weitsichtig sie ist, zeigt ein Blick in die Historie. Erste Gedanken über ein Konzept zum Schutz vor Hochwasser machte man sich in der Stadt zwar auch erst als Reaktion auf ein tatsächliches Starkregenereignis, aber eben im Jahr 1968.

Damals war es noch nicht der Klimawandel, der die Folgen starker Regenfälle verschlimmerte, sondern die Versiegelung von Flächen. Insbesondere der Bau der Autobahn 44 im Süden der Stadt führte dazu, dass auf einer durchaus nennenswerten Fläche kein Wasser mehr im Boden versickern konnte.

Eine besondere Hochwassergefahr ist in Unna naturbedingt. Die Stadt liegt am Nordhang des Haarstrangs, der die Wasserscheide zwischen Ruhr und Lippe bildet. Was als Regen auf die Fahrbahn der Kluse im Süden Billmerichs fällt, läuft teils nach Fröndenberg, teils nach Unna. Und auf diesem Weg sammelt es sich in Bächen.

Der Lünerner Bach mit dem Kessebürener Bach als Zulauf, der Kortelbach in Billmerich und Oberstadt, der Massener Bach als Fortsetzung von Holzwickeder Bach und Liedbach sowie die Amecke im Osten sind die Autobahnen der Regenmassen. Und wie bei den Autobahnen des Straßenverkehrs gibt es mal freie Bahn, mal Stau – und auch Unfälle.

Wasser ableiten oder die Überflutung steuern

Unna tut einiges, damit die Bäche, die bisweilen sogar trocken fallen, freien Durchfluss bieten, wenn es nötig ist. Nach festen Plänen lassen die Stadtbetriebe die Bäche von Müll, Bewuchs und eingeschwemmter Erde befreien. Das Rathaus verfährt in ähnlicher Weise mit Entwässerungsgräben neben Straßen. Auch das Abmähen der Bankette spielt dabei eine Rolle: Bildet sich neben der Straße ein zu dichter Grünstreifen, könnte die Fahrbahn zum Bachbett werden. Und das soll sie nicht.

Eine weitere Strategie des Hochwasserschutzes: Wenn einmal so viel Wasser kommt, dass es auch bei freier Bahn in den Bachbetten nicht schnell genug durch Unna hindurchströmen kann, soll es die Überflutungen dort geben, wo sie unschädlich sind. Fußend auf den Überlegungen nach 1968 sind in Unna inzwischen fünf Hochwasserrückhaltebecken entstanden, in denen sich ein Bach kontrolliert aufstauen kann, damit er es nicht in bewohnten Gebieten tut: Je zwei bei Siddinghausen und im Bornekamp sowie das jüngste im Bimbergtal.

Diese Überflutung ist plangemäß entstanden: An der Morgenstraße gibt es ein Regenrückhaltenbecken, das Stadtbetriebechef Frank Peters bei gutem Füllgrad fotografiert hat. Wenn von Dächern und befestigten Flächen mehr Regen ins Kanalnetz geleitet wird, als die Rohre in der Zeit ableiten können, puffern auch solche Erdbecken die Wassermassen ab. © Privat

Eng damit verwandt sind Regenrückhaltebecken. Anders als die Hochwasserrückhaltebecken puffern sie aber nicht Überlastungen im Gewässersystem ab, sondern im Kanalnetz. Stauraumkanäle und offene Becken nehmen bei Überlastung der Kanäle Wassermassen auf, die ansonsten aus Gullys sprudeln oder bei fehlenden Rückstauklappen in Keller dringen könnten. Auch die Kanaleinläufe in Straßen und Plätzen werden von den Stadtbetrieben nach einem festen Turnus gereinigt – mindestens zweimal im Jahr, an einigen Stellen auch öfter.

100-prozentigen Schutz gibt es nicht

Kann sich Unna nun also entspannt zurücklehnen angesichts der Hochwassergefahren? Stadtbetriebechef Frank Peters jedenfalls tut es nicht. „Eine hundertprozentige Vorsorge zu treffen, ist äußert schwierig“, sagt er. Dafür sei Unna dann doch zu groß. Der allgemeine Hochwasserschutz und der ausgesprochene Starkregen seien zudem zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn die vermeintlichen Ausnahmeereignisse inzwischen doch öfter stattfinden.

Als in Fröndenberg vor anderthalb Wochen „Land unter“ galt, reichten die Regenmengen in Unna von 25 Litern pro Quadratmeter in Königsborn bis 60 Liter pro Quadratmeter in Billmerich. Die Kombination aus viel Wasser und starken Höhenunterschieden ließ im Süden der Stadt Straßen zu Fließgewässern werden und auch einige Keller volllaufen. An diesem Mittwoch traf es vor allem die Dorfstraße schwer.

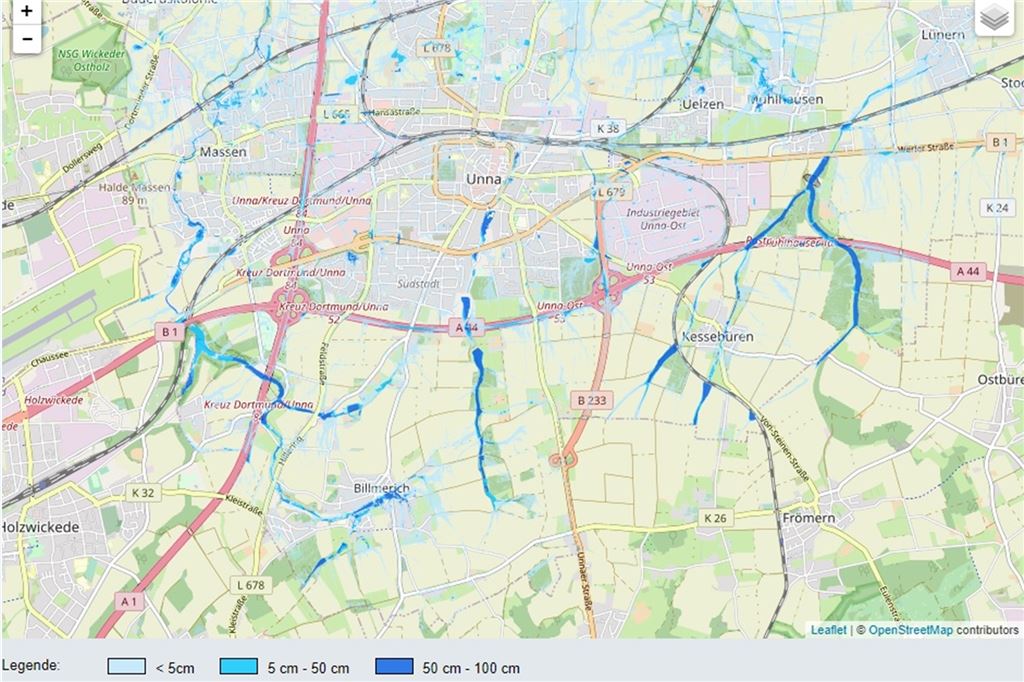

Aber auch in Königsborn gibt es einige Senken, in denen sich starke Regengüsse sammeln können. Das Risiko, dass sich bei einer Regenmenge von 90 Litern pro Stunde auf einem Quadratmeter ergibt, haben Stadtbetriebe und Lippeverband einmal flächendeckend berechnet und in einer Karte visualisiert, die sich im Internet auf www.starkgegenstarkregen.de findet.

Die Starkregengefahrenkarte auf der Internetseite www.starkgegenstarkregen.de visualisiert, wie hoch sich Überflutungen aufstauen können, wenn in dem entsprechenden Bereich in einer Stunde 90 Liter Wasser auf einen Quadratmeter Boden fallen. Die größten Risikozonen finden sich entlang der Bäche am Haarstrang, die dann die Funktion haben, Wassermassen schnell in Richtung Seseke, Lippe und Rhein weiterzuleiten. Aber auch in der Fläche gibt es Risikozonen. © www.starkgegenstarkregen.de

Zu tun gebe es also durchaus noch etwas – räumlich konkret etwa im Umfeld des Massener Baches, aber auch in einem intensiveren Austausch von Stadtbetrieben, Umweltbehörden, Klimamanager, Landwirten und Straßenbaulastträgern, so Peters. Unna hat viel getan in Sachen Hochwasserschutz – und setzt diesen Weg fort.

Verwurzelt und gewachsen in der Hellwegbörde. Ab 1976 Kindheit am Hellweg in Rünthe. Seit 2003 Redakteur beim Hellweger Anzeiger. Hat in Unna schon Kasernen bewacht und grüne Lastwagen gelenkt. Aktuell beäugt er das politische Geschehen dort und fährt lieber Fahrrad, natürlich auch auf dem Hellweg.