„Ich bin entsetzt.“ Das ist ein Satz, der gleich mehrfach fiel während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz in Selm. Es ging um Windkraft.

Damit das Land NRW es schafft, seine Klimaschutzziele einzuhalten und bis 2027 1,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie auszuweisen, muss auch die 27.000-Einwohner-Stadt auf der Nahtstelle zwischen Ruhrgebiet und Münsterland Flächen bereitstellen: mindestens die zwei, die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) als geeignet identifiziert und der Regionalverband Ruhr (RVR) empfohlen hat. Die Stadtverwaltung ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat zwei weitere Windenergiebereiche vorgeschlagen: Anlass für die heftigen Reaktionen im Sitzungssaal der Burg Botzlar.

Über alle Fraktionsgrenzen hinweg erklärten Politikerinnen und Politiker, wie entsetzt sie seien: die einen über den Vorstoß der Stadtverwaltung, die anderen über die Kritik ihrer Kollegen daran. Die beiden von der Stadt engagierten Fachleute für kommunale Wärmeplanung, die die aufgeregte Diskussion hinten im Zuschauerraum verfolgten, sprachen an diesem Abend zwar nicht von Entsetzen. Sie gucken aber genau so. Denn sie mussten in Echtzeit erleben, wie sich ein wichtiger Baustein zum schnellen Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung für Selm durch erneuerbare Energie in Luft auflöste - aus Rücksicht auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, wie die Mehrheit der Ausschussmitglieder beteuerte.

440 Meter Mindestabstand

An Okay Günaydin hat es nicht gelegen. Geduldig hatte der Raumplaner aus der Selmer Stadtverwaltung in einem mehr als halbstündigen Vortrag vorgestellt, worum es bei den auszuweisenden Windenergiebereichen geht: um mindestens zehn Hektar große Gebiete, die künftig als privilegiert gelten sollen. Das heißt: Durch eine Änderung des neuen Regionalplans soll dort das Zulassungsverfahren für moderne, große Windenergieanlagen erleichtert und beschleunigt werden. Die Referenzanlage, die der RVR dafür zugrunde gelegt hat, misst 220 Meter, ihr Mindestabstand zu Wohngebäuden die zweifache Höhe, also 440 Meter: die Ausgangsbasis für die Suche der möglichen Windenergiebereiche auch in Selm.

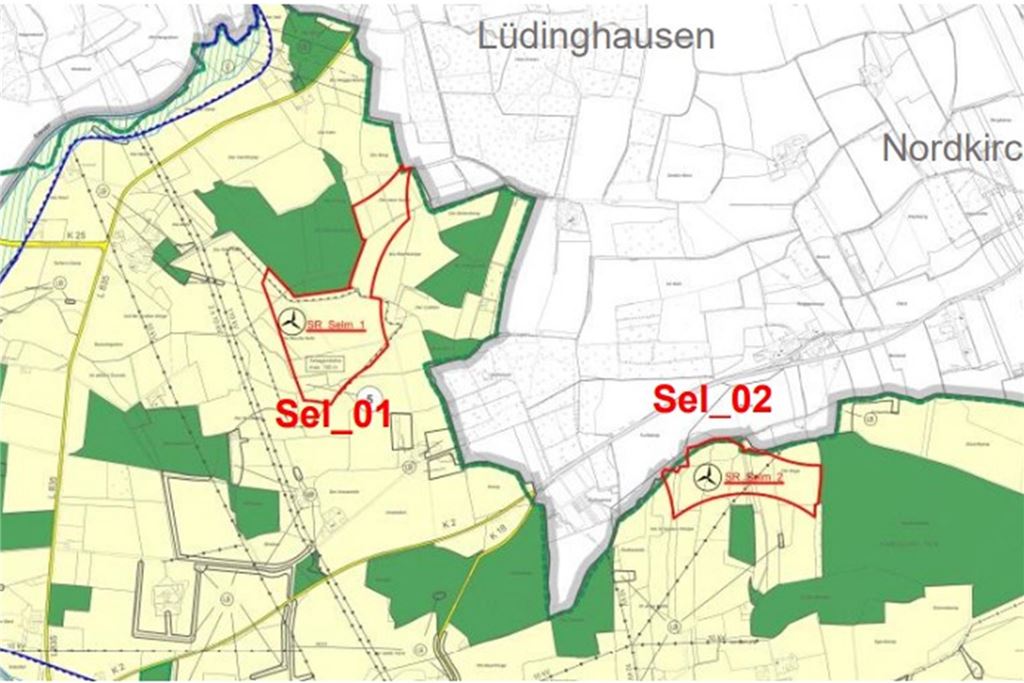

„Um jedes Wohnhaus im Außenbereich wurde ein Radius von 440 Metern gelegt“, so Günaydin. Dadurch entstünden Kreise, aber eben auch Flächen, die frei blieben: die möglichen Windenergiebereiche. Nicht alle seien tatsächlich geeignet, weil es weitere Ausschlusskriterien gebe, wie Schutzgebiete. Unterm Strich blieben vier Gebiete. Nach der heftigen Diskussion mit der Politik nur noch zwei.

Aus vier wird zwei

-

Windenergiebereich Selm 01 (vom RVR vorgeschlagen und durch Selm inzwischen bestätigt): Die 20,5 Hektar große Fläche zwischen Lüdinghausener Straße und Neue Nordkirchener Straße befindet sich zum größten Teil in der bestehenden Selmer Windkonzentrationszone. Dort existieren seit 2006 vier Windräder mit einem Rotordurchmesser von 70 Metern und einer Nabenhöhe von 113 Metern.

2026 fallen sie aus der Förderung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Daher ist laut Günaydin ein Repowering an diesem Standort gut möglich: der Ersatz durch leistungsstärkere Anlagen. Denkbar wären drei moderne Windräder. Sie könnten das Fünf- bis Sechsfache an Strom produzieren. - Windenergiebereich Selm 02 (vom RVR vorgeschlagen und durch Selm inzwischen bestätig): Diese 10,2 Hektar große Fläche ist ebenfalls unstrittig. Sie liegt nordöstlich der Nordkirchener Straße und grenzt an Nordkirchen. Hier wären zwei moderne Anlagen möglich.

- Windenergiebereich Selm 03 (von der Stadtverwaltung vorgeschlagen und vom Ausschuss abgelehnt): Der Bereich liegt zwischen Bork und dem Dahler Holz. 26,5 Hektar seien laut Günaydin denkbar: Platz für zwei bis drei moderne Anlagen.

- Windenergiebereich Selm 04 (vom RVR vorgeschlagen und vom Ausschuss abgelehnt): Die Fläche zwischen der K2 und der K18 im Norden der Stadt ist mit sechs Hektar zwar eigentlich zu klein für einen Windenergiebereich, aber wichtig für die Wärmeplanung der Stadt Selm. Ein modernes Windrad wäre dort möglich: Energielieferant für eine Großwärmepumpe, die den Strom direkt vom Windrad abnehmen könnte. Details dazu hatten Stadtverwaltung und Wärmeplaner aber noch nicht bekanntgegeben.

Entsetzen und Fassungslosigkeit

„Ich bin entsetzt“ sagte Dr. Hubert Seier (UWG). Dass die Stadt zusätzliche Windenergiebereiche identifiziert hatte, lobte er. „Ich hätte mir sogar noch mehr als vier gewünscht“. Die Entscheidung der Ausschussmehrheit verhindere, „dass wir schneller günstigen Strom für unsere Wärmeplanung bekommen“. Mit dieser Einschätzung blieben seine UWG und die Fraktion „Gemeinsam für Selm“ aber alleine.

Selbst die ehemalige Grünen-Politikerin Marion Küpper wandte sich gegen zusätzliche Windenergiebereiche. „Mich stören schon die Anlagen, die es jetzt hier gibt“ - wegen der „unschönen“ Lichteffekte und der Belastung von Mensch und Natur.

„Ich bin fassungslos, wenn ich die Abstände sehe“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Walter. 440 Meter zu Häusern seien „viel zu wenig“. Das sei „unverantwortlich für Bürgerinnen und Bürger“. Ob Rotorgeräusche, Schattenwurf oder dauerndes Rotlicht: „Das macht Menschen krank“: eine Behauptung, für die es zwar keine eindeutigen wissenschaftliche Belege gibt, die aber auch Christoph Kappenberg (CDU) teilte. Er riet dazu, „Bürgerinnen und Bürger bei der umstrittenen Abwägung nicht außen vor zu lassen“. Bei einem Bauleitverfahren hätten sie bessere Mitsprachemöglichkeiten.

Planer: Umsetzung von Wärmenetzen wird so teurer

Diese kommunale Bauleitplanung für Windräder ist weiterhin möglich, bestätigte Baudezernent Thomas Wirth. Allerdings sei sie teurer und langwieriger als der Windradbau innerhalb der gemeldeten Windenergiebereiche. „Das kann dann schon mal gut zwei Jahre dauern.“ Die beiden Wärmeplaner im Zuschauerraum registrierten es mit Kopfschütteln. „Wir können leider noch keine Zahlen nennen“, sagte Christoph Sommerfeldt vom beauftragten Fachbüro Utility Partners, aber die Entscheidung der Politik werde die Umsetzung langsamer und teurer machen. Das dürften sie nicht vergessen, rief er dem Ausschuss von hinten zu. „Sie vergessen die Menschen“, rief Jürgen Walter (SPD) zurück.