Dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, sondern aufwendig produziert werden muss, ist wohl jedem bewusst. Elektrizität lässt sich aus Wind- und Solarkraft, aber auch aus Wasserkraft erzeugen. Daneben existieren aber auch weitere zukunftsfähige Varianten, die Gas und Dampf einsetzen. Die gute alte Dampfmaschine hat also noch lange nicht ausgedient.

In Bergkamen plant Iqony, eine Steag-Tochtergesellschaft, den Neubau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks. Es soll im Laufe der 2030er-Jahre das jetzige Steinkohlenkraftwerk ersetzen, das nicht nur baulich in die Jahre gekommen, sondern dessen Technik auch überholt ist. Doch wie soll dieses neue Kraftwerk funktionieren?

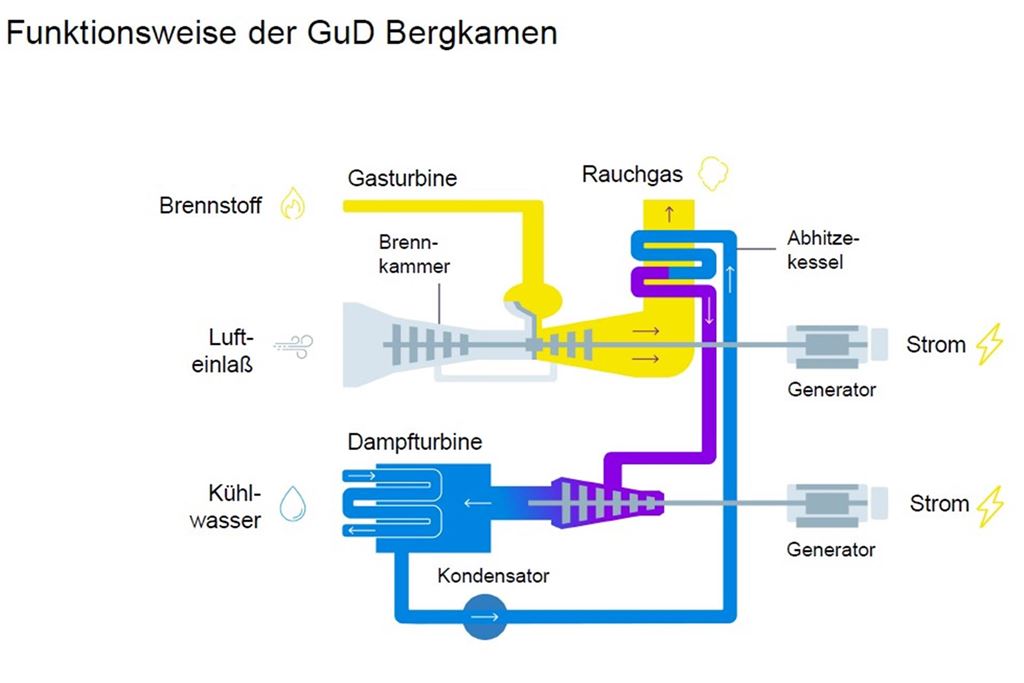

Im neuen Kraftwerk sollen zwei Drittel des produzierten Stroms von einer Gasturbine erzeugt werden, ein Drittel über eine Dampfturbine. Das letzte Drittel ist dabei fast sogar eine Art „Abfallverwertung“, weil die Rauchgase der Gasturbine zur Erzeugung von Dampfes genutzt werden.

„Das Prinzip funktioniert ähnlich wie eine Turbine am Flugzeug“, erklärt Gesamtprojektleiter Dr. Jens Reich. „Wir haben so zwei unterschiedliche Varianten, um Strom zu erzeugen.“

Der Brennstoff, das Gas, wird in die Gasturbine geleitet. In einer Brennkammer entstehen unter Frischluftzufuhr Rauchgase, die einen Generator in Gang setzen, sodass Strom erzeugt wird. Ein Teil der Rauchgase entweicht über Filteranlagen als Wolke, der Großteil läuft jedoch über die „Abhitzekessel“, wie die kleinen, neuen Kühltürme im Fachjargon heißen. „Der große jetzt wäre einfach viel zu groß“, erklärt Reich.

Durch diese kleinen Kühltürme fließt Wasser, das aus dem Datteln-Hamm-Kanal stammt. Durch die hohen Temperaturen des Gases wird das Kühlwasser erhitzt und verdampft, wodurch eine Dampfturbine in Gang gesetzt wird. Die erzeugt über die Verbindung mit einem zweiten Generator zusätzlichen Strom. Quasi das letzte Drittel der Anlage. Das kondensierte Wasser bleibt zunächst im Kreislauf des Systems, bevor es in die Lippe geleitet wird.

Erdgas perspektivisch durch Wasserstoff ersetzen

Zunächst soll das neue Kraftwerk noch mit Erdgas betrieben, perspektivisch jedoch ab Mitte der 2030er-Jahre zu 100 Prozent auf Wasserstoff ausgerichtet werden. Dass das neue Kraftwerk am Standort Heil gebaut werden soll, ist der vorhandenen Infrastruktur geschuldet.

Da passe einfach alles, sagen die Verantwortlichen von Steag und Iqony: die Anbindung an Kanal und Lippe ebenso wie die Leitungstrasse zum Gersteinwerk in Werne, um die Netzeinspeisung vornehmen zu können.

Weil der große Kühlturm des heutigen Kohlekraftwerks nicht mehr gebraucht wird, kann er perspektivisch abgerissen werden. Zumal die Kühlwasserversorgung des neuen Kraftwerks über die vorhandene Leitung zum Datteln-Hamm-Kanal erfolgt. Künftig sollen 1160 Kubikmeter Wasser pro Stunde durch diese fließen. Die Abflut, sprich das Wasser, das nach dem Kühlungsprozess zurückgeführt wird, und das neutralisierte Regenerierabwasser sollen in einer Menge von 480 Kubikmetern pro Stunde durch die vorhandene Leitung zur Lippe fließen.

Bedenken der Naturschützer hinsichtlich Verunreinigungen oder der Einleitung von warmem Wasser in die Lippe möchte Iqony von Beginn an zerstreuen. Die Details sind Gegenstand des aufwändigen Planungsverfahrens, das gerade erst begonnen hat, und sämtliche Einwände gegen die Pläne können dort noch geltend gemacht werden. Hinsichtlich einer Erwärmung der Lippe verweisen die Fachleute auf die im Vergleich zum Ist-Zustand kleineren Mengen, die künftig eingeleitet werden sollen.

Im Sommer sei das eingeleitete Wasser nicht wirklich wärmer als die Lippe selbst, sagen die Fachleute von Iqony. Im Winter würde die Fließgeschwindigkeit schnell für eine Durchmischung von kaltem und warmen Wasser und somit für eine Abkühlung sorgen. „Das Kraftwerk wird auch keine Tausenden von Betriebsstunden haben, eher Hunderte“, erklärt Jens Reich. Das habe natürlich Auswirkungen auf die benötigte und abgeleitete Wassermenge.

Wärmeplanung ist aktuell noch kein Thema

Zudem erklärt der Gesamtprojektleiter, dass die Kühlturmabflut und auch das neutralisierte Regenerierabwasser über eine Vollentsalzungsanlage laufen werden. Behandlungsbedürftige Abwässer würden, sofern es die Genehmigung dazu gibt, in die kommunale Kläranlage eingeleitet.

„Was derzeit noch ausgekoppelt ist, ist die Wärmeplanung“, sagt Gesamtprojektleiter Dr. Jens Reich. Diesbezüglich wäre man noch mit Stadt und Kreis im Dialog.