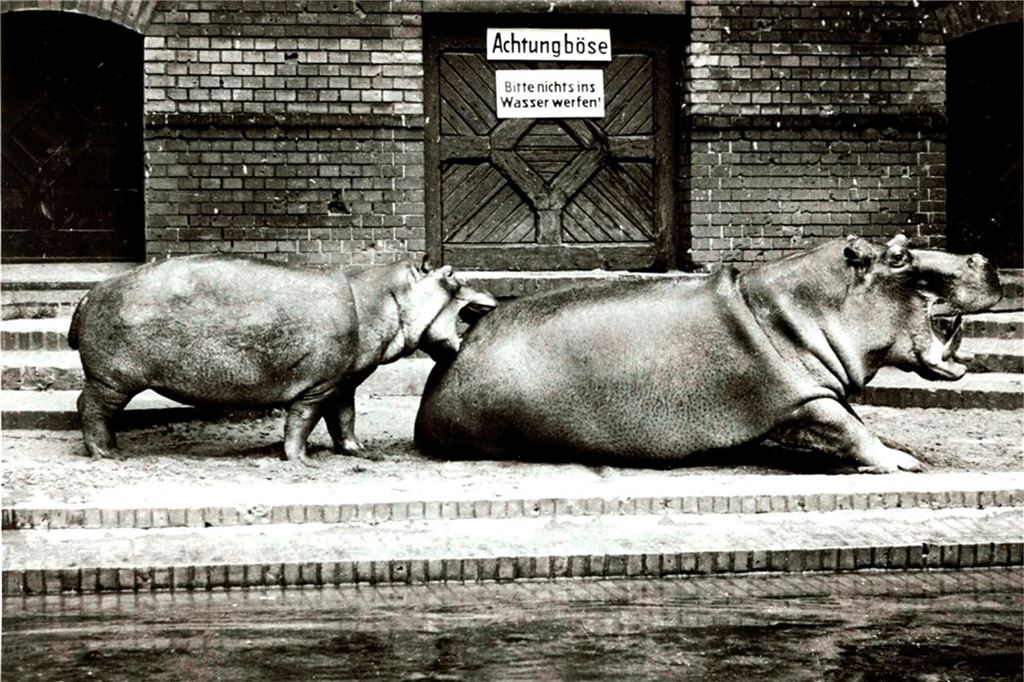

Am letzten Wohnort von Friedrich Seidenstücker in Berlin erinnert eine Tafel an den Fotopionier. Die wenigen Worte darauf sind gut gewählt. Mit der Andeutung eines Augenzwinkerns wird zwischen den Zeilen lesbar, was die Bilder Seidenstückers oft auf den zweiten Blick sehen ließen: „Hier und im Nachbarhaus lebte von 1909 bis 1966 Friedrich Seidenstücker, Fotograf, der dem Alltag der Großstadt eine humorvolle Seite abzugewinnen wusste.“ Punkt.

Natürlich enthält die Tafel in Berlin auch einen Hinweis auf Friedrich Seidenstückers Geburt am 26. September 1882 in Unna. An seinem Geburtshaus am Krummfuß 9 indes findet sich kein solcher Hinweis. Doch es gibt Bestrebungen, dies zu ändern.

Wer die Tagesordnung für die nächste Kulturausschusssitzung in Unna studiert, findet dort nicht allein den Vorschlag für eine Friedrich-Seidenstücker-Gasse zwischen Krummfuß und Ulrichswall. Insgesamt sind es fünf Tagesordnungspunkte, in denen es um das Andenken an Verstorbene geht. Sie rücken sechs Menschen mit Unna-Bezug in den Mittelpunkt, denen verschiedene Fürsprecher eine besondere Würdigung verschaffen wollen.

Je nach Betrachtungsweise mögen es auch sieben sein. Denn einer der Antragsteller ist der frühere Historiker, Kreisheimatpfleger und Massener Ortsvorsteher Dr. Peter Kracht, der sich im vergangenen Jahr ebenfalls in den Kreis derer begeben musste, die nur noch in unseren Erinnerungen leben.

Wer war eigentlich Fritz Steinhoff?

Als Ortsvorsteher schlug Kracht vor seinem Tod noch vor, die Zufahrt im Neubaugebiet an der Kletterstraße als Herbert-Köhnemann-Weg zu benennen, nach dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden und Massener Ortsvorsteher, der gleich in der Nachbarschaft gelebt hat.

Außerdem befasste sich Kracht mit Fritz Steinhoff, dem früheren NRW-Ministerpräsidenten, den die Massener trotz seiner Geburt im Nachbardorf Wickede gern als einen der ihren sehen. Eine Würdigung mit dem Fritz-Steinhoff-Weg gibt es in Massen bereits seit einigen Jahren. Doch weil er immer wieder auch von jüngeren Massenern darauf angesprochen worden sei, wer dieser Fritz Steinhoff denn eigentlich sei, regte Kracht noch ein Zusatzschild an, über das Unnas Politik nun beraten wird.

Von Mordopfer Heidi Hazell zur Musiklehrerin Renate Ebel

Direkt aus dem politischen Raum kommen neben dem WfU-Antrag für die Friedrich-Seidenstücker-Gasse und die Plakette an seinem Geburtshaus auch Vorschläge zur Erinnerung an Heidi Hazell und Renate Ebel. Die FDP setzt sich für die beiden mit unterschiedlichen Ideen an.

Heidi Hazell lebte nur kurz in Unna, war ihrem Mann, dem britischen Streitkräfteangehörigen Clive Hazell, bei einer Versetzung nach Dortmund gefolgt. Am 7. September 1989 erschossen Unbekannte die 26-jährige Frau vor ihrer Wohnung im Massen. Kurz darauf bekannte sich die IRA zu diesem Terroranschlag. Während Heidi Hazells Mörder noch immer nicht eindeutig ermittelt sind, schlagen Unnas Liberale vor, das Schicksal der jungen Frau wenigstens mit einer Tafel am Tatort im Gedächtnis zu halten.

Die Ehrung, die sich die Liberalen für Renate Ebel ausgedacht haben, wäre in gewisser Weise wiederkehrender Natur. Sie wollen einen Renate-Ebel-Kulturpreis ins Leben rufen, der jährlich vergeben wird und mit 2000 Euro herausragende kulturelle Leistungen in Unna würdigt.

Renate Ebel war Nachfahrin von Carl Ebel und Nachfolgerin der einst angesehenen Klaviermanufaktur „Carl Ebel & Sohn“, dessen Markenzeichen – die Note Ces – noch heute am Firmensitz an der Massener Straße 9 zu finden ist. Mehr als fünf Jahrzehnte setzte sie die Tradition ihrer Familie als Musiklehrerin für verschiedene Instrumente und als Musikalienhändlerin fort, bis sie Anfang 2021 im Alter von 84 Jahren starb. Generationen von Musikern aus Unna haben bei Renate Ebel in liebevoller Strenge ihre Ausbildung erfahren.

Die letzte Idee von Karl Hartmann

Aus der Kulturwelt selbst kommt ein Vorschlag zur Würdigung von Karl Hartmann. Dabei geht es allerdings nicht darum, dem Anfang 2017 verstorbenen Künstler ein Denkmal zu setzen. Vielmehr will seine Witwe Helga ein letztes Projekt ihres Mannes zum Abschluss bringen, wenn auch mit einer ganz anderen Handschrift.

Mit seiner „Grinding Work“ war Hartmann einer der wichtigsten Gegenwartskünstler aus Unna. In der lokalen Szene bekannt geworden war er dabei erst spät, vor allem durch den „Kunsttreffpunkt“ (KTP) im alten Pumpenwärterhäuschen am Friedrichsborn.

Kurz vor seinem Tod hatte Hartmann bei einem Stahlbetrieb über den Auftrag für eine Edelstahlskulptur verhandelt, die als Kunst im öffentlichen Raum zu sehen sein sollte. Allerdings wurde die Firma inzwischen geschlossen und Hartmanns Pläne waren nicht mehr auffindbar.

Zusammen mit dem Künstler Manfred Brueckner, der auch Kurator des KTP ist, legt Helga Hartmann nun die Skizze für ein Werk vor, das zumindest die Intention Karl Hartmanns übernimmt, wenn die Stadt der Verwirklichung des Projekts zustimmt. Der Titel der Arbeit passt in die Zeit: „Friedensweg.“

Ankerpunkte im beschleunigten Fluss der Zeit

Ob es ein Zufall ist, dass sich die Frage nach passenden Würdigungen für prominente Kinder der Stadt zurzeit so häufig stellt, ist schwer zu klären. Alle Antragsteller begründen ihre Vorschläge jeweils am konkreten Einzelfall. Und doch scheint es in einer Welt, die durch Corona, Krieg und Künstliche Intelligenz in ihren Grundfesten erschüttert wird, eine wachsende Sehnsucht zu geben nach etwas, das bleibt. Da mag die Erinnerung an Vergangenes einen besonderen Wert bekommen: Sie bleibt unveränderbar, wenn man korrekt an sie erinnert. Und dafür entwickelt Unna nun mehr Aufgeschlossenheit.

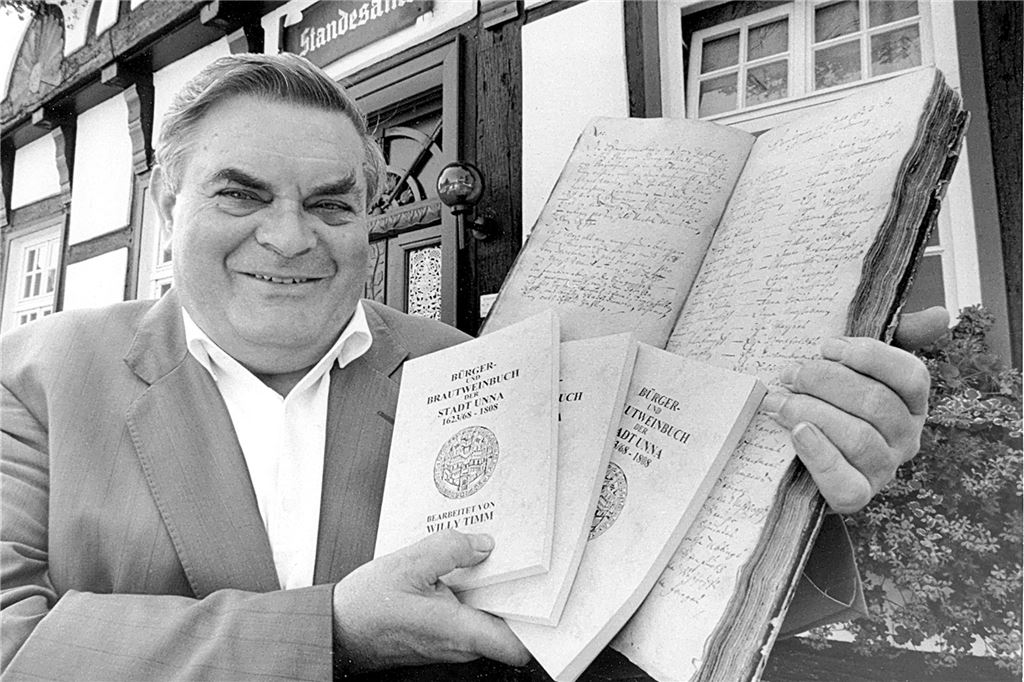

In der jüngeren Vergangenheit lösten Versuche, verdiente Verstorbene zu würdigen, oft unwürdige Diskussionen aus. Der frühere Stadtchronist Willy Timm etwa wurde schon als Namensgeber für den späteren Platz der Kulturen und für die immer noch namenlose Zufahrt in den Stadtgarten wegdiskutiert, bis wenigstens der Leseraum im Stadtarchiv nach ihm benannt wurde. Längst befriedet geglaubte Grabenkämpfe mit konservativen Kräften brachen wieder auf, bevor eine Feuerwehrzufahrt an der ehemaligen Lindenbrauerei im Andenken an den homosexuellen und linksorientierten Musiker zum Rio-Reiser-Weg wurde. Und Michael Hoffmann, dem vor bald neun Jahren verstorbenen Aktivposten der Unnaer SPD, gönnte man bis heute nicht einmal einen Baum.

Rio, der Radikalinski: Wie Unnas Reiser-Weg für Berlin zum Vorbild wird

Der Terror-Mord der IRA in Unna: Heidi Hazells Familie wartet noch immer auf Gerechtigkeit

Ohne Pit Kracht wird es sehr viel stiller in Unnas Stadtgeschichte