Ich bin eine Filmenthusiastin und fühle mich im Kabinett von Stanley-Kubrick-Klassikern („Uhrwerk Orange“, „The Shining“, „2001: Odyssee im Weltraum“) heimisch. Ich kann Kunst und filmische Leistungen anerkennen, auch wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind – so auch beim Ruhrpott-Klassiker mit Tarantino-Hollywood-Allüre „Bang Boom Bang“, den ich nun zum ersten Mal bewusst geschaut habe.

Zugegeben, ich musste hin und wieder schmunzeln. Auch die Klimax des Films war nicht schlecht, Regisseur Peter Thorwarth hat abgeliefert – ich sehe es ja ein. Doch mit einem weiblichen Blick aus dem Jahr 2024 lässt sich nicht leugnen: Es ließe sich ziemlich erfolgreich Sexismus-Bingo spielen. Von Frauen, die mit Autos verglichen werden, über die Sexualisierung eines Lollis bis hin zu Sprüchen, die Frauen schlicht auf ihren Körper reduzieren, ist alles dabei.

Würde der Film heute zum ersten Mal im Kino laufen, würde er (vermutlich) von der öffentlichen Meinung zerfleischt werden – wenn er es denn überhaupt auf die Leinwand geschafft hätte. Als Produktion von 1999 funktioniert „Bang Boom Bang“ aber auch heute noch – ich stelle mir die Frage, warum das so ist.

Ein Produkt seiner Zeit

Im Gespräch mit HA-Chefredakteur Matthias Langrock sagte Regisseur Peter Thorwarth jüngst, dass er den Film heute so nicht mehr drehen würde, aber er damals versucht habe, die Leute so zu porträtieren, wie er sie kannte: „Und ich glaube, da lagen wir damals nicht so weit daneben.“ Thorwarth nimmt damit einen wichtigen Punkt vorweg: „Bang Boom Bang“ ist ein Produkt seiner Zeit.

Mal zur Einordnung: Erst zwei Jahre vorher wurde in Deutschland die Vergewaltigung in der Ehe als strafbar eingestuft – obwohl Feminismus schon präsent war und der Ruf nach Reformation immer lauter wurde. Wo Frauenrechte auch heute noch nicht überall in Politik und Öffentlichkeit angekommen sind, waren sie erst recht nicht in filmischen Darstellungsformen der 90er-Jahre präsent. Vielleicht sind sie es auch heute nicht.

„Der Film ist testosterongeladen“

Um es mal vorwegzunehmen: Ich möchte hier nicht die Sexisten- oder Chauvinisten-Keule schwingen. Thorwarth selbst hat sich im Juni erst dazu geäußert: „Der Film ist testosterongeladen – aber es ist die Angestellte, die die Männerwelt am Ende abzockt, die clever und tough ist“, sagte Thorwarth gegenüber der WAZ. Das sei ihm damals schon wichtig gewesen. Und das glaube ich ihm. Melanie, die zum Schluss mit dem Geld ihres Chefs von dannen zieht und sich eine gute Zeit macht, war eine Überraschung für mich.

Aus meiner persönlichen Sicht ändert das aber nichts an klischeebehafteten „Film-Tropes“, die vor allem von den Frauen erfüllt werden und damit einen tief in der Filmwelt verankerten Sexismus bedienen. „Trope“ lässt sich vom griechischen „tropos“ ableiten und bedeutet so viel wie „Wendung“ – in allerlei Filmgenres finden sie sich. Ein Blick auf die Filmwissenschaften und insbesondere die Filmsemiotik (also die Zeichenlehre in Filmen) lohnt sich an dieser Stelle – vielleicht auch mehr als einer.

Manuela Grabowski, oder: die „Wegwerf-Frau“

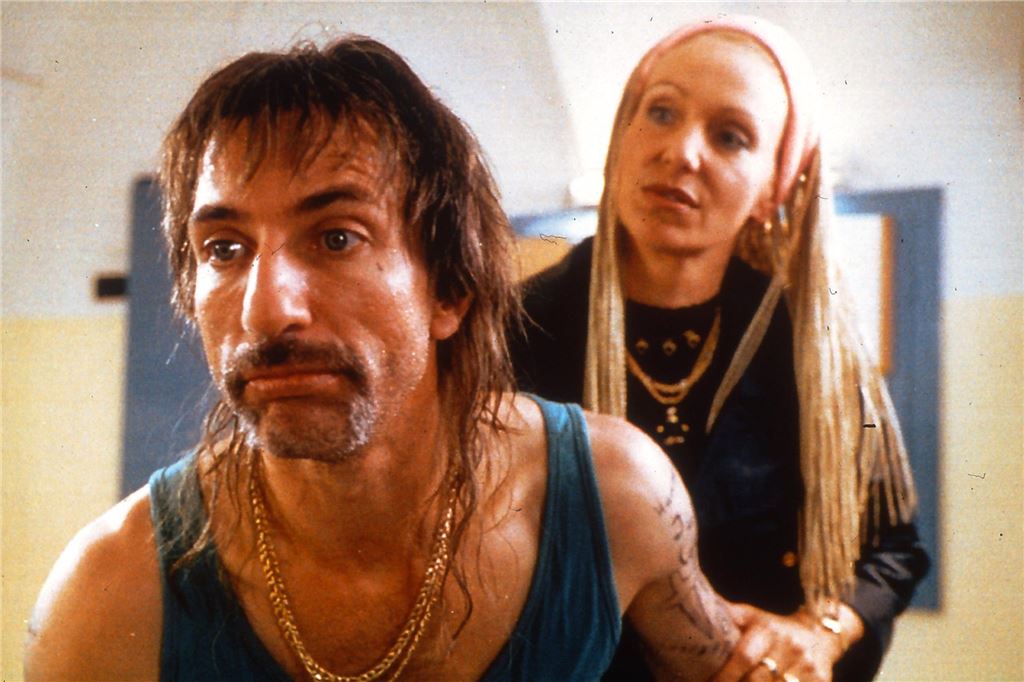

Manuela Grabowski ist die Ehefrau des Gangster-Proleten mit schief geschnittenem Knast-Vokuhila, Kalle Grabowski. Von Manuela, die klischeehaft eine sexy Blondine mit großen Brüsten und promiskuitivem Auftreten ist, kriegt die Zuschauerschaft nicht viel mit. Außer, dass sie ihrem Kalle, der eigentlich noch 23 Monate in Haft sitzt, nicht nur fremdgeht, sondern sogar einen Porno hinter seinem Rücken dreht. Kalle bricht daraufhin aus dem Gefängnis aus, um seinen Nebenbuhler kalt zu machen.

So nimmt Kalles Teil der Geschichte überhaupt erst richtig seinen Lauf. Manuela hingegen macht sich gegen Ende aus dem Staub. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite geht es für sie nach Madeira. Diese Trope nennt man „The Disposable Woman“, zu Deutsch: „die Wegwerf-Frau“. Sie ist nur Teil des Films, um einen männlichen Protagonisten voranzutreiben, damit dieser – wie Kalle – einen Grund für seine Rache hat. Danach verliert die Rolle ihre Bedeutung.

Melanie, oder: „Bitch Incognito“ und „Femme Fatale“

Melanie, die kleine, hübsche und auf den ersten Blick unschuldig wirkende Auszubildende von Werner Kampmann, die am Ende alle überrascht und das Ruder zu ihren Gunsten wendet. Sie führt nicht nur alle an der Nase herum, sondern verdreht der Männerwelt spätestens am Flughafen den Kopf – und kommt so mit dem gestohlenen Geld davon.

Hier werden gleich zwei dieser sogenannten Tropes bedient. Fangen wir mit der „Bitch Incognito“ – also „Schlampe inkognito“ – an. Sie ist in Filmen genau das, was Melanie auch ist. Nach außen unschuldig und unscheinbar, vielleicht sogar das „perfekte“ Mädchen mit gutem Ruf (etwa wie Sarah Michelle Gellar in „Eiskalte Engel“). Im Hintergrund führt diese Frau immer etwas im Schilde, wird als hinterhältige Person gezeichnet, die zu ihrem persönlichen Vorteil handelt und der eigentlich gewiefte Bösewicht ist.

Auch könnte Melanie in die Trope der „Femme Fatale“ – der „verhängnisvollen Frau“ – passen, wenn auch nicht vollständig. Denn klassisch erreicht die „Femme Fatale“ nicht nur, was sie will, sondern schnappt sich auch den Mann, den sie will. Andy bleibt zurück, aber mit ihrer Schönheit und ihrem Auftreten – um es „Bang Boom Bang“-gerecht zu sagen: den Waffen einer Frau – betört sie zu ihrem Vorteil die Herrschaften am Flughafen. Und wie der Name dieser Trope bereits verrät: Sie wird dem Mann zum Verhängnis.

Warum hat der Film kein Verfallsdatum?

Die ersten 20 Minuten des Films – das muss ich fernab dieses analytischen Blicks sagen – waren für mich schwer zu verkraften. Ich dachte mir: Wenn ich noch einen Spruch über „Pimmel“ oder „Ollen“, die mit „Karren“ verglichen werden, ertragen muss, drehe ich durch. Als weibliche Person, die mit Sexismus Erfahrungen gemacht hat, stellen sich mir alle Nackenhaare auf.

Doch es wurde Stück für Stück erträglicher, ich freundete mich sogar mit Kiffer Keek an und empfand Mitleid mit ihm. Kalle Grabowski empfand ich als tragende und unterhaltsame Figur, die mit all ihren überzogenen Klischees genau ins Bild passte. Die Darstellung aller Figuren macht den Film am Ende so einzigartig, wie ihn eben viele wahrnehmen. „Bang Boom Bang“ wird nicht nur von veralteten Bildern getragen, sondern auch von einer witzigen Klimax, die fesselt. Der Film IST ein Klischee – und die Anlehnung an Tarantino eine Glanzleistung.

Peter Thorwarth hat den „Charme“ des Ruhrgebiets komödiantisch und actiongeladen verpackt. Ich habe mich unterhalten gefühlt und konnte dem als alteingesessene Ruhrpottlerin etwas abgewinnen – vor allem in der Art, dialektisch zu sprechen. Vermutlich bildet das sexistische Wording deshalb im Verlauf nicht mehr den Mittelpunkt und geht unter. Früher wurde so gesprochen. Teilweise heute noch. Ist das gut? Nein. Aber irgendwann sieht man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. So ging es mir am Ende wohl auch.

Warum der Film heute noch funktioniert, lässt sich schlussendlich nicht hundertprozentig benennen. Ist es die pure Nostalgie? Vielleicht will man hier und da auch Abstand gewinnen zu schweren (und wichtigen!) Gleichstellungsdebatten. Ein Abtauchen in die „gute alte Zeit“ und der Wiedererkennungswert des Films – irgendwo dazwischen liegt wohl die Antwort auf diese Frage.

Eines steht für mich jedoch fest: Begriffe wie „Tuntenfußball“, „Schuchen“, „Mongo“ oder Sprüche wie „Willste nich mal deinen Lolli ausm Mund nehmen und meinen Pimmel lutschen?“ sind heute – 25 Jahre später – aus gutem Grund nicht mehr salonfähig. Danke dafür!

Hatte ich Spaß dabei, den Film zu gucken? Ja. Würde ich ihn noch mal schauen? Nein – außer vielleicht beim Jubiläum.

Bang Boom Bang: Der Kultfilm des Ruhrgebiets wird 25 Jahre alt! Das Jubiläum wollen wir gebührend würdigen – mit Erinnerungen an die Dreharbeiten, Gesprächen mit Darstellern und einer großen Kino-Gala am 26. August 2024 in Unna. Mehr unter hellwegeranzeiger.de/bangboombang/