© Stadtarchiv Dortmund

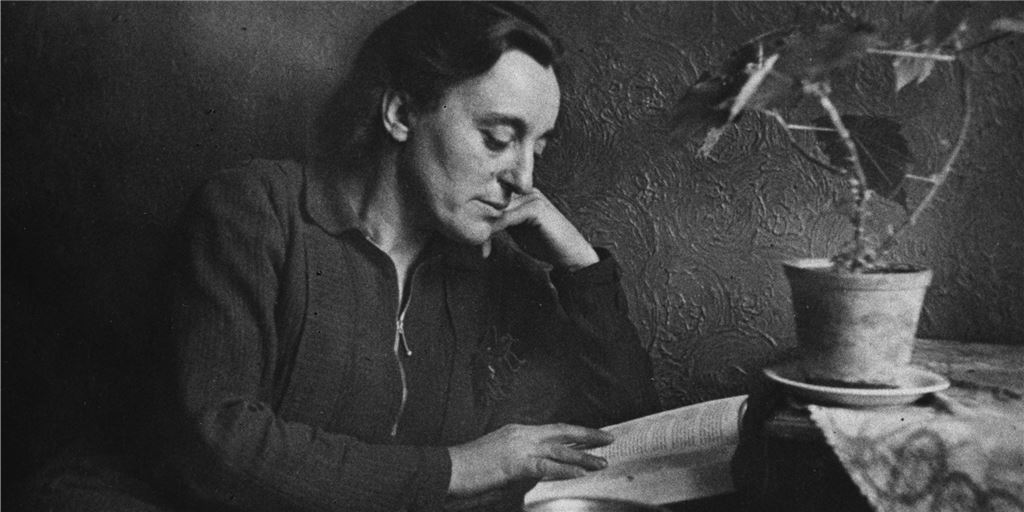

Charlotte Temming fand in Hengsen Schutz vor den Nazis

Opfer des Nationalsozialismus

Opfer des Nationalsozialismus

Fünf Stolpersteine werden an diesem Donnerstag für NS-Opfer verlegt. Die Menschen hinter den Steinen wurden verschleppt, verhungerten oder versteckten sich über Jahre vor den Nazis.

Unzählige persönliche Schicksale stecken hinter Taten, die die Nationalsozialisten verübt haben – auch in der Gemeinde, wo nun zum vierten Male der Künstler Gunter Demnig Stolpersteine für NS-Opfer verlegen wird. Die Schicksale hinter den Steinen hat die VHS-Gruppe „Spurensuche NS-Opfer Holzwickede“ recherchiert. Ulrich Reitinger hat sie aufgeschrieben. Auf seiner Arbeit basieren diese Porträts der einstigen Holzwickeder, die unter den Nazis zu leiden hatten.

Wilhelm Günther wurde als „lebensunwert“ abgestempelt

„Erbbiologisch erfasst“ und anschließend mit „angeborenem Schwachsinn“ diagnostiziert – so erging es Wilhelm Günther. Er wurde am 25. Dezember 1924 geboren, lebte an der Steinstraße 26, ehe er als 14-Jähriger in eine Heilanstalt nach Marsberg kam, weil er „durch aggressives Verhalten aufgefallen war.“ Für die Nazis war Günther „lebensunwert“, Menschen wie er galt es aus der Gesellschaft zu „entfernen“.

Verlegung der Stolpersteine

- Insgesamt werden am 27. Januar fünf Stolpersteine im Abstand von etwa 20 Minuten verlegt.

- Die erste Verlegung findet um 14 Uhr für Oiser Schwanhort an der Herderstraße 3 statt, die zweite Verlegung folgt an der Hauptstraße 44 zum Gedenken an Hedwig Steinweg, die dritte Verlegung findet in der Steinstraße 26 zum Gedenken an Wilhelm Günther statt, der vierte Stein wird in der Weststraße 31 zum Gedenken an Heinrich Wortmann verlegt, die fünfte Verlegung ist in der Unnaer Straße 1 zum Gedenken an Charlotte Temming.

- Die Teilnahme ist mit Abstand und Maske möglich.

- Nach der letzten Verlegung findet ein Kaffeetrinken für Beteiligte und Interessierte statt: Ab 15.30 Uhr/16 Uhr in der Begegnungsstätte an der Berliner Allee. Teilnehmer müssen die 2G-plus-Bedingungen erfüllen.

- Um 18 Uhr wird Gunter Demnig einen Vortrag auf Haus Opherdicke halten, hier gilt 2G.

Wie Ulrich Reitinger schreibt, entging der junge Mann der NS-Mordmaschinerie wohl durch seine gute körperliche Konstitution, er landete weder in der „Kinderfachabteilung“ Marsberg noch in Aplerbeck, wo diese „zentrale Mordstation“ für Westfalen-Lippe ab 1941 beheimatet war. Wilhelm Günther blieb in Marsberg und verstarb hier 20 Tage nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands an den Folgen jahrelanger Vernachlässigung. Todesursache im Krankenblatt: „Völlige Entkräftung (Hungertod)“.

Heinrich Wortmann wurde als „scharfer Agitator“ verschleppt

Als Bergmann war der Hengsener Heinrich Wortmann in der Gewerkschaft organisiert, war zudem Vertrauensmann auf der Zeche Caroline. Das Mitglied der Zentrumspartei wurde im Juni 1933 während der Nachtschicht aus der Grube geholt und ins KZ Bergkamen-Schönhausen gebracht. Begründung: Er sei SPD-Mitglied und hier als „scharfer Agitator gegen die Nationale Bewegung“ aufgefallen. Als der Fehler der falschen Parteizugehörigkeit auffiel, war Wortmann schon ins KZ Börgermoor verschleppt worden.

Bis zur Entlassung im September 1933 musste der am 2. März 1881 geborene Mann aus Hengsen bei Papenburg schwere Arbeit im Moor verrichten. Als 52-Jähriger kam er mittelos zurück in die Heimat und hatte seine Anstellung verloren. Wortmann überlebte die Nazi-Zeit, war auf dem Haarstrang und darüber hinaus als „Erzberger“ den Menschen bekannt. Er starb 1962 in Hengsen.

Das historische Foto zeigt den Marsch jüdischer Familien durch Dortmund von der Sammelstelle „Zur Börse“ an der Steinstraße zum Südbahhnhof im Juli 1942. Auch Charlotte Temming bekam im Jahr darauf den „Deportationsbefehl“. Sie tauchte unter und überlebte das NS-Regime. © Stadtarchiv

Charlotte Temming versteckte sich in Hengsen

Am 4. April in Aachen geboren heiratete die Jüdin Charlotte Temming 1929 und zog mit ihrem Mann nach Dortmund. Sie schrieb Gedichte und war Teil des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.“ Als Hitler an die Macht kam, wurde sie verhaftet und kam in die Dortmunder Steinwache. Weil sie in offiziellen Dokumenten ihre jüdische Herkunft verheimlichte, wurde sie wegen „Täuschung“ zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt.

1943 sollte sie deportiert werden, entzog sich aber in letzter Sekunde dem Gestapo-Zugriff und tauchte unter. Zum Ende des Krieges lebte sie versteckt in Hengsen an der Unnaer Straße bei der Familie des späteren Bürgermeisters Ludwig Adrian. Auch nach dem Krieg publizierte sie weiter Gedichte, die die Schrecken der NS-Zeit und die Not nach dem Krieg beschrieben. Sie starb 1984 in Dortmund.

Jahrgang 1985, aufgewachsen auf dem Land in Thüringen. Fürs Studium 2007 nach Dortmund gekommen. Schreibt über alles, was in Holzwickede passiert. 17.000 Einwohner mit Dorfcharakter – wie in der alten Heimat. Nicht ganz: Dort würden 17.000 Einwohner locker zur Kreisstadt reichen. Willkommen im Ruhrgebiet.